曲徑通幽六位臺荷藝術家的曲線對話

「曲徑通幽」取自中國古典園林語彙,意為在曲折的路徑中通往深遠之境。這個展覽以此為喻,指涉藝術在文化與形式的轉折之間,所開展出的精神通道。展覽邀集六位來自台灣與荷蘭的藝術家:楊智富(抽象油畫)、Yuma Taru(泰雅族編織)、鄭宏宇(現代書法)、Lily de Bont(反向編織)、Jan Maarten Voskuil(畫框塑形)與 Pascal van der Graaf(畫布塑形),藉由各自的文化根源與媒材語言,探討「理性」與「感性」、「秩序」與「流動」之間的張力與互滲。

二十世紀初的荷蘭風格派(De Stijl)運動,是歐洲現代藝術中最徹底追求理性秩序的藝術實驗之一。其代表人物蒙德里安(Piet Mondrian)在〈自然實在與抽象實在〉(Natural Reality and Abstract Reality, 1919)與〈新造形對話〉(Dialogue on the New Plastic, 1920)中闡述:新造形主義的目的在於以「垂直與水平」的結構呈現宇宙的普遍平衡。他寫道:「新造形的表現應當在形式與色彩的抽象中尋找——也就是在直線與基本色之中。」在他看來,垂直線象徵精神的上升,水平線代表自然的延展;兩者交會的十字構成了萬物的基本秩序。相較之下,斜線與曲線則象徵不穩定與過渡的狀態(“The oblique line expresses transition, instability.”),因此被他刻意排除。

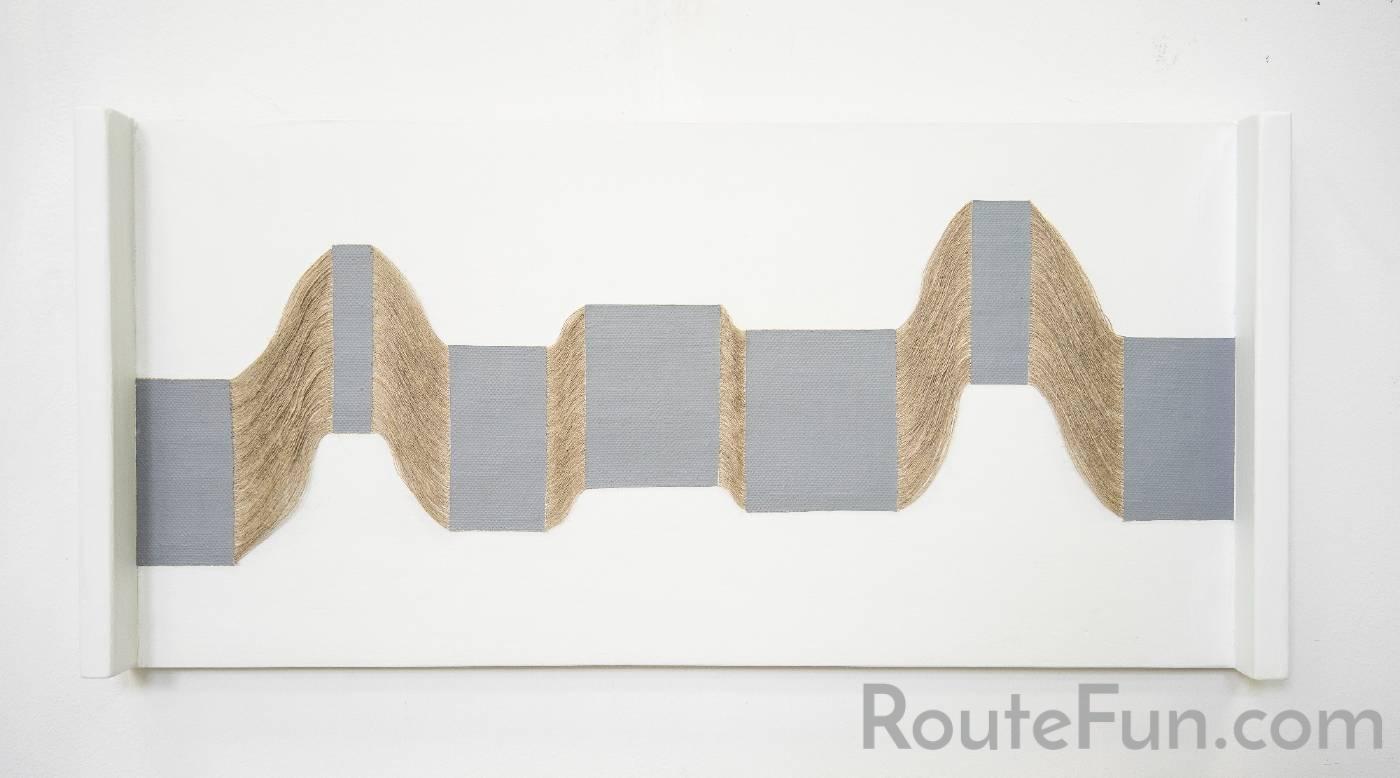

這種對「直線」與「平衡」的信念,塑造了荷蘭現代藝術長久以來的精神底色——理性、幾何、清晰、節制。Jan Maarten Voskuil 與 Pascal van der Graaf 分別在此傳統的基礎上展開延伸與偏移:Voskuil以精確的幾何計算重構畫框,使畫面不再是平面,而成為三維的視覺建築;van der Graaf則摺疊畫布,讓原本的矩形產生流動、呼吸與折射。兩人都在理性之中引入感性的波動,使「線與面」不再絕對平衡,而是具備時間性與能量流的呼吸。Lily de Bont 的「反向編織」則延續這種張力,她以撕裂、重構與背面線條的呈現,挑戰編織作為女性工藝與秩序象徵的傳統,轉化為一種自我內省與結構反思的手勢。

相對地,台灣藝術家的創作則回應了東方文化中「以感通理、以氣運形」的思想傳統。自《莊子》以降,中國思想強調「道法自然」與「無為而成」,藝術的目的不在重建秩序,而在體會萬物的流變。宋代以後的繪畫與書法理論,強調「氣韻生動」、「意在筆先」,形式並非理性規範的終點,而是心與物交感的軌跡。

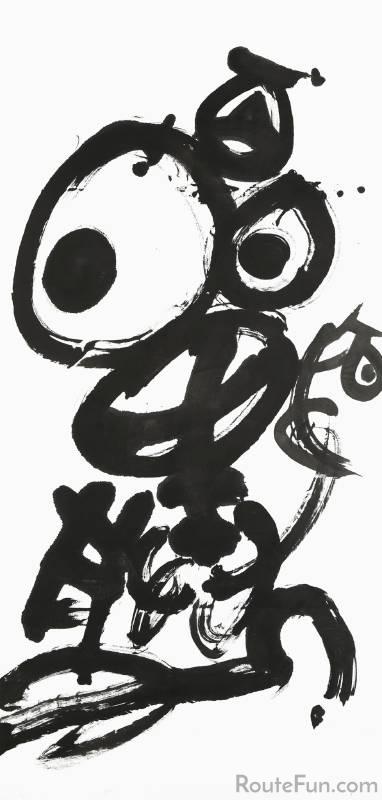

楊智富的抽象油畫承繼這種觀念,他以堆疊與滲透的筆觸營造氣流般的畫面節奏,讓顏色成為情感的呼吸。鄭宏宇的現代書法則將傳統筆勢轉化為當代的能量運動,書寫不再服務文字,而是呈現筆墨的速度與呼吸——這是一種「心手相應」的實踐。Yuma Taru 延續泰雅族的織布傳統,在經緯線之間重建族群的記憶、自然的節奏與女性的身體智慧。她的線不僅是材料,更是連結祖靈與大地的時間之線。

在這樣的對照下,「曲徑」與「直徑」不再是文化的對立,而是一種互為鏡像的存在。荷蘭藝術家的理性秩序,與台灣藝術家的感性流動,分別對應了西方自柏拉圖以來追求「形式的真理」,與東方自老莊以來體悟「自然之道」的兩種路徑。當這兩種思維在同一展場中相遇,觀者所面對的,是兩種觀看世界的方式如何在形式的邊界上彼此滲透——如水滲入石縫,如光折於面。

「曲徑通幽」因此不僅是形與色的對話,更是一場關於文化精神的探問。當我們穿行於線條、摺痕與織紋之間,將會發現:通往「幽」的,不是筆直的路徑,而是那些看似曲折、卻蘊藏深意的轉彎。藝術,正是在這些轉折之中,讓我們重新體驗秩序與自由、理性與感性、個體與宇宙之間的共振。

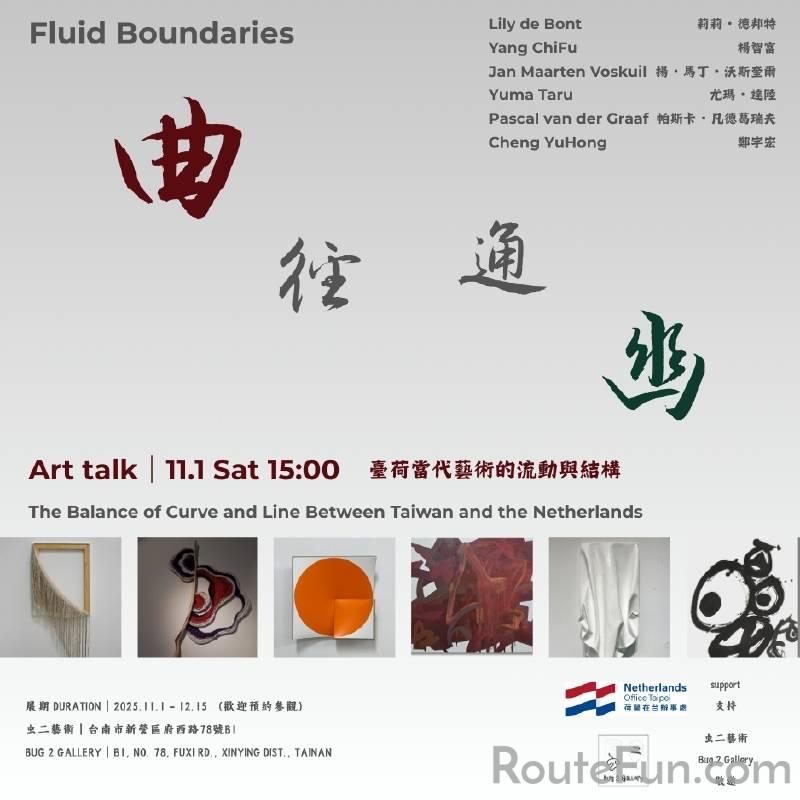

*展覽資訊

展覽名稱|《曲徑通幽|臺荷當代藝術的流動與結構》

參展藝術家|鄭宏宇、Yuma Taru、楊智富、Jan Maarten Voskuil、Pascal van der Graaf、Lily de Bont

展覽地點|虫二藝術(台南市新營區)

展期|2025年11月1日-2025年12月15日

藝思藝會|2025年11月1日(星期六),下午三點【臺荷當代藝術的流動與結構】

類型: 人文藝術展覽

日期 : 2025-11-01 至 2025-12-15 (一至兩個月內)

地點: 台灣臺南市 虫二藝術

地址: 臺南市新營區府西路78號B1

主辦單位: 虫二藝術