板塊之地-破裂是完整的開始

《板塊之地-破裂是完整的開始》震後石材創意療癒展將於 2025 年 10 月 17 日至 12 月 28 日於花蓮縣石雕博物館登場!由文化部指導、花蓮縣政府主辦、花蓮縣文化局承辦、財團法人石材暨資源產業研究發展中心策畫,以「破裂即新生」為核心概念,集結藝術家、設計師與在地石材業者,透過藝術、設計與科技等多重面向,探討震後花蓮石材產業的再生與重構,帶領你我穿越震動,讓風景在破碎間重生,展現生命持續延展的力量。

《板塊之地-破裂是完整的開始》共設置三大展區,以「破裂即新生」為策展精神,呼應完形理論(Gestalt Theory)中「不完整亦能成就整體」的觀點,將斷裂重構為創造力的源頭,藉由藝術、設計與循環材料的轉譯,體現「裂縫之中蘊藏新生」的意涵,讓破碎轉化為療癒和重生的象徵,也再次印證花蓮人與土地共生的堅韌與希望。

展區一|地質的記憶 — 藝術中的共生敘事

人與地質力量之間的藝術性對話,在展區「地質的記憶—藝術中的共生敘事」中緩緩敘說。由藝術家黎志文與在地石材產業究石都意俱樂部攜手共創的〈共同體〉,使用震後石材為媒材,以重構與堆疊形式帶出同舟共濟的精神,展現災後共同承擔的寓意。

此區亦展出地震寫生團將瞬間的地質劇變,轉化為持久的情感記憶的文件與繪畫作品。身兼觀察者與受災者的多位在地藝術家,親自走訪國福土資場、七七高地和太魯閣等地,從自然現地到石材集中加工場,用自身視角記錄大自然改變後的產業狀態,並觀察其中蘊含的共生模式,以輕巧簡練的筆觸,將災後場景化為對時間與空間的敏銳感知。

透過藝術裝置與紀錄性作品的並置,「地質的記憶—藝術中的共生敘事」展現了從破碎到療癒的過程,除了形式上的再造,更將觸動情感與精神的共鳴。

展區二|生活的轉譯 — 設計中的新生實踐

地質材料,也能成為日常的一部分。展區「生活的轉譯—設計中的新生實踐」集結設計師與工藝師的創意,將地震所留下的餘料搖身成為生活用品,展示材料何以再利用於隨處可見的日常,亦是一種新生的實踐。

由石資中心和在地石材產業共同合作的品牌計劃「研石造物」,以石材為核心,將自然質地融入設計語彙與創意能量中。近年團隊更透過技術應用,將地震損料與邊角餘料應用於家具與生活器物,實踐循環設計的理念,讓美感與永續並行。每一件作品都承載著故事,提醒觀者日常的美與安定,來自於對變動的理解與接納,同時映照出設計所激發的產業韌性。

研石造物更扮演設計與產地間的橋樑,透過工作坊等形式邀請設計師深入工廠現場,從原料到加工,親身理解材料特性與技術限制;並協助工廠導入新技術,使設計創意真正落地。這般雙向交流不僅推動技術升級,也激發二、三代接班者積極投入轉型,為傳統產業賦予嶄新面貌。

展區三|未來的形狀 — 科技中的創生循環

面對過去、推進當下後,積極展望未來,方能看見更多希望。「未來的形狀—科技中的創生循環」展區面向與環境共生的來日,開創石材餘料在循環再生與科技應用上的潛力,以C-Cube Lab與樂土(Lotos)等研發團隊的逐步實踐,啟發石材在永續領域中的全新想像。

2023年設研院與石資中心合作推動「低碳國產石材與循環經濟創新材質應用情境探索」研究,攜手樂土團隊共同開發出具花蓮特色的C-STONE,擁有天然無毒、透氣抑菌和調節濕度等特性;2024年,團隊進一步研發循環模泥,將花崗岩汙泥比例提升至 30%,並以煉鋼廠礦砂廢棄物作為膠結材,實驗創造符合廢棄物減量的循環材料。

這次展區中,C-Cube Lab 與 樂土(Lotos)等研發團隊將透過 3D 列印應用、綠建材實驗和再生材料樣態展示等方式,展現創新工藝的可能性,並探索石材廢料如何轉化為低碳、環保建材,讓大眾直觀理解材料循環的過程。這些具前瞻性的應用,將為花蓮石材產業勾勒出順應淨零碳排趨勢的永續藍圖,同步彰顯科技賦予材料的無限可能。

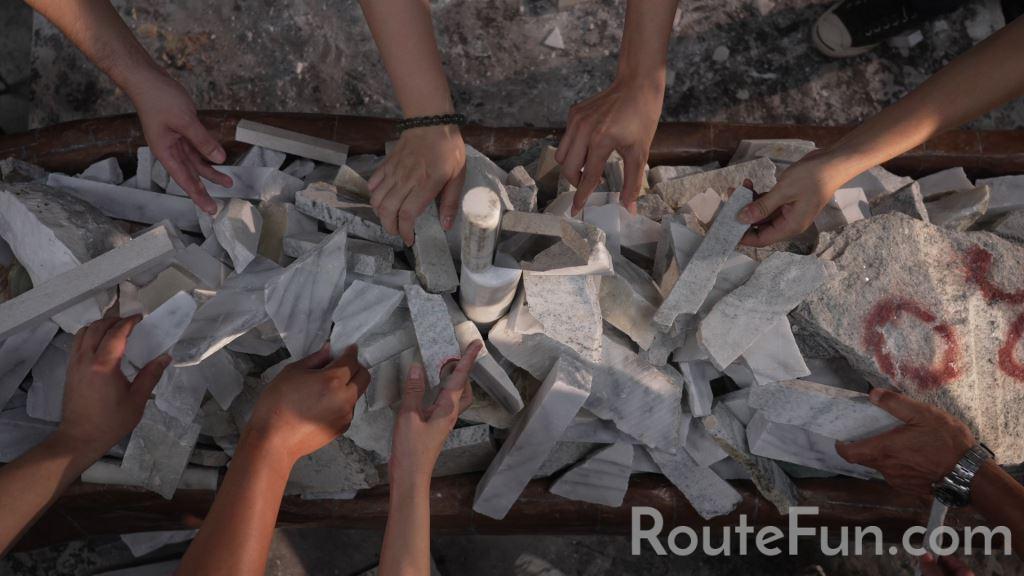

見證了產業何以從破裂到重建,為讓觀者在感官與思考之間尋得共鳴,展覽更設置「拼出未來」互動區,滿桌的小石塊象徵災後遺留的碎片,也代表著尚待重構的記憶,邀請你我揮灑創意自由拼貼,飽含對未來的想像與祝福,讓一塊塊方石重組成新的圖像故事,體驗破碎如何轉動出新的可能。

類型: 人文藝術展覽

日期 : 2025-10-17 至 2025-12-28 (兩至三個月)

地點: 台灣花蓮縣 花蓮縣石雕博物館大廳

地址: 970 花蓮縣花蓮市文復路6號

主辦單位: 花蓮縣政府