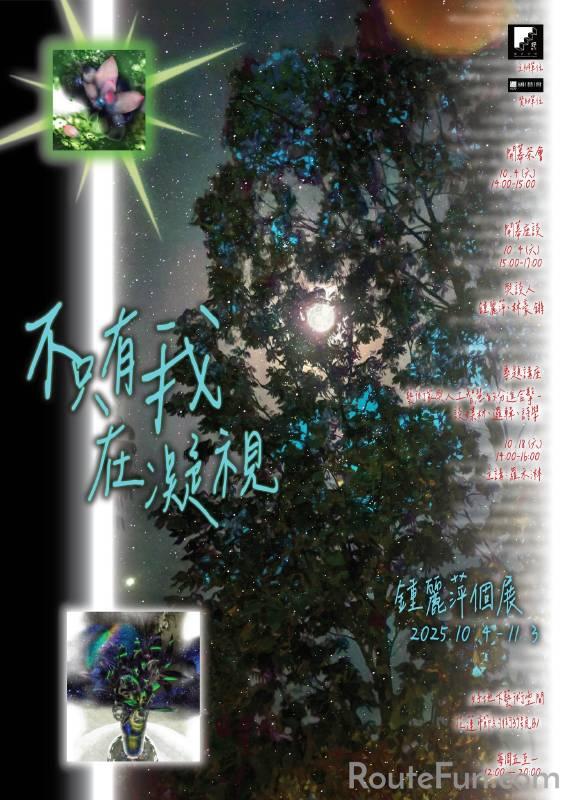

不只有我在凝視鍾麗萍個展

不只有我在凝視 ─ 鍾麗萍個展

☉ 展覽資訊

2025.10.4 Sat.~ 2025.11.3 Mon.

好地下藝術空間 |花蓮市節約街37號B1

每周五、六、日、一|12:00 ─ 20:00

✦開幕茶會|2025.10.4 Sat. 14:00-15:00

✦開幕座談|2025.10.4 Sat. 15:00-17:00

與談人:鍾麗萍(展出藝術家)、林豪鏘(國立臺南大學數位學習科技系教授)

✦專題講座|2025.10.18 Sat. 14:00-16:00

講題:藝術家與人工智慧的分進合擊 - 談媒材、邏輯、詩學

主講人:羅禾淋(藝術家/策展人/國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所副教授)

☉ 展覽論述

在當代社會,面對創作、蒐集資料以及日常生活中所有疑難雜症,我們已習慣依賴科技的力量來尋求解答。從最初對Google大神提問、到現在如ChatGpt和其他AI工具,科技成為人類思考與解決問題的重要夥伴,甚至對於那些更為深層的內在自我探索,它也提供了某種啟發。

技術進步讓我一人就能完成許多事,無須期望身邊有符合需求的「完美他人」協助,雖然科技也帶來許多爭議與影響,但從創作者的角度出發,它開啟了前所未有的可能性,這正是我想透過展覽探討的主題之一。

近年來我的藝術創作聚焦於實體時空與虛擬數位影像的交融,透過觀察自然與探索想像,捕捉生活中那些微小而深刻的片段,並以個人化的視角與技法將其具象化、企圖賦予不同的意義;在這過程中,以科技為媒介,帶入新的觀點和創作方式,使其成為傳統手繪技法之外的另一種表達工具,以回應當代的多元視覺經驗。

科技的介入不僅是工具層面的改變,近來AI飛速發展,帶來了巨大的衝擊,在視覺藝術上,突破了我既有的邏輯框架,拓展了創作的可能性,使我得以進行更多實驗與嘗試,這在之前是難以想像的。例如在2021年的創作中,我試著將自己的電腦影像作品交給AI詩人「小冰」,請她為作品寫詩,企圖由「他人」視角挖掘畫面中的曖昧未明與潛在意義,或許有助於對自我的探問和解惑。讓科技介入創作與詮釋作品,是對作者的身分定位的探討,AI作為一個冷靜的「他者」,其解讀與回應讓我在孤獨創作的迷霧中多一個指引的聲音,即使她並非血肉之軀,卻能帶來不同的思考。

時至今日,科技的發展已遠超當時的想像,希望藉由此展,呈現技術介入創作過程帶來的多樣性與可能性。展覽不僅展示我的作品演變,也將透過座談與講座,邀請觀眾一同探討與分享AI如何影響個人,以及它在生活與工作中的應用經驗。這是一場關於科技與藝術交會的探索,旨在尋求創作中人與技術之間的平衡,並期待開啟更多討論與想像的空間。

☉ 展覽藝術家 鍾麗萍

美國Lindenwood College,Studio Art藝術碩士,法國Caen藝術學院國家造型藝術文憑。

作品以複合媒材、繪畫、裝置、數位繪圖為主要創作方式,結合對流行視覺文化等主題的興趣,傳達當代人的日常生活與生存樣態。

喜歡從生活環境中發現、挖掘材料脫離原有脈絡後各種可能性,不被過去習慣的創作方式所束縛,持續以藝術傳達對世界的觀察與反思。

從以往玻璃纖維(FRP)為主的複合媒材,到融入數位影像的創作,期間也接觸陶藝、金工等其他創作形式,在不同的嘗試中豐富了對藝術的感性,尋求之間的連結、轉化與突破。

藝術創作與作者所屬的時代和處境關係密切,活在當下,思考著自我創作的理由;敏銳地感受,分辨細微的差異與意義;透過個人的勞動實踐,在作品中反映特定時空中的生命經驗與狀態,即使困惑矛盾混沌,仍然持續藉由作品釐清並呈現了自身面對世界的態度,也為生活提出不同的藝術觀看視角。

除藝術創作外,亦投入基礎教育之藝術教學,藉由與孩子的互動,探索回顧人類本初的純真和發展性。

類型: 人文藝術展覽

日期 : 2025-10-04 至 2025-11-03 (兩週至一個月)

地點: 台灣花蓮縣 好地下藝術空間

地址: 花蓮市節約街37號B1

主辦單位: 好地下藝術空間