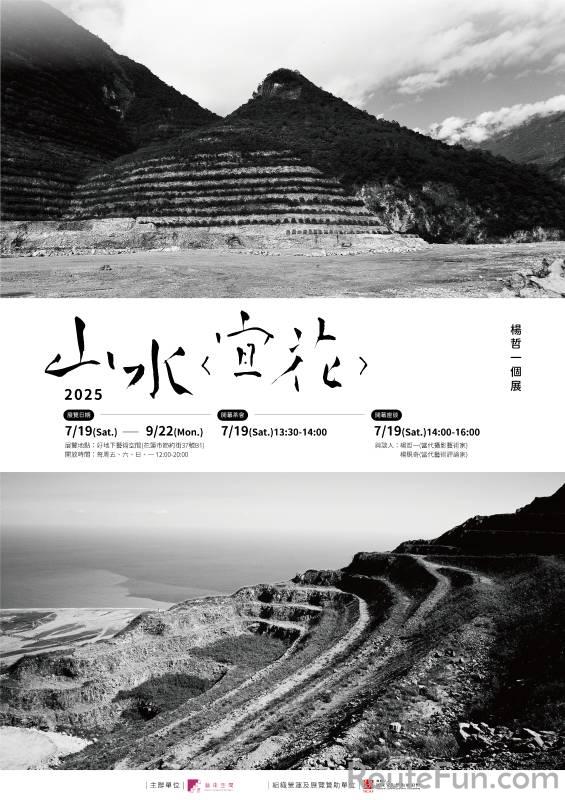

山水宜花楊哲一個展

山水 - 楊哲一個展

☉ 展覽資訊

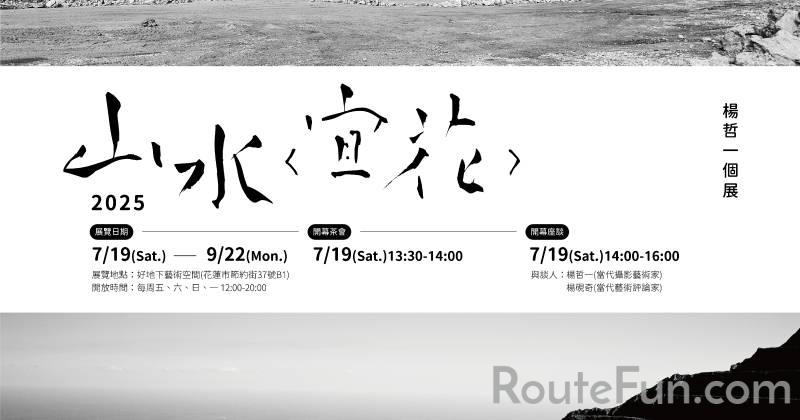

2025.7.19 Sat.~ 2025.9.22 Mon.

好地下藝術空間 |花蓮市節約街37號B1

每周五、六、日、一|12:00 ─ 20:00

開幕茶會|2025.7.19 Sat. 13:30-14:00

開幕座談|2025.7.19 Sat. 14:00-16:00

與談人:楊哲一(展出藝術家)、楊硯奇(當代藝術評論家)

☉ 創作理念

藝術家楊哲一長期拍攝台資水泥團隊開採石灰岩礦的痕跡,記錄他們因資源耗竭、產業轉移和政治因素、地理區域的擴展,從台灣西至東部、中國到東南亞的遷徙歷程。工業革命後SOP化的模式,開始改變全球地貌,其中台灣團隊採用特殊的機械「削頂」工法,使得開採後的山林呈現出「巨大平整」的樣貌,開始反向前進全球,似以一種反向的思維來向人類致敬。

1975年,台灣水泥產業隨著十大建設,日漸增長;1981年,進入成熟期;1988年,政府取消進口關稅,開放進口水泥;1991年,西部礦權枯竭,產業東移,「六年國建」計畫,於花蓮成立水泥專區;1993年,歷史巔峰後,供過於求;1999年,921大地震,更為歷史最低點;直至2000年後,產業外移至大陸,台灣則開始進入復育時期;2010年,再次遷移至東南亞;2020年後,反攻世界,產業轉型。

製作水泥所需的主要原物料為石灰石礦,產業東移後,台灣的露天石灰石礦,主要以花蓮宜蘭山區為主,構成隱藏深山中的「缺角平台」景觀,此為植生復育「殘壁」所構成的「殘景」,亦為台灣二次隆起的地質構造與礦權腹地狹小有關,直至2000年初,產業開始進行復育過程,形成另一種細緻衝突的景觀。「宜花」於地質上同屬一個脈絡,除了承載台灣建設歷史進程的痕跡,也透露出人與自然環境的「衝突點」— 一種有限資源下的平衡,不可逆的有限限制。

《山水宜花》可謂《山水復育》的進程,是一持續觀察與拍攝,並工作參與其中20年,除了創作外,個人身分的感知與體悟,與新哲學觀如何的與時俱進,都是本展覽想探討的核心。作品以4X5大相機拍攝的平面攝影作品為主軸,地圖、工作日誌、報紙、堆疊成台階的植生綠化海報及三頻道錄像為輔,構成本次展覽。鏡頭對著2000至2025年,產業轉移至中國後的「剩景」,宜花礦場進入了一個,產業轉型與收尾復育的狀況,此時此刻,此景,此島嶼,正構成一種人類前所未有的衝突與矛盾,未知世界的徬徨感。

作品拍攝時,以仿宋代巨碑式「山水」畫的古典美學形式,再現山水<宜花>,以本島嶼為出發點,地景如同太魯閣峽谷般的連峰群山,時有土石流與崩塌地,以同一種形式存在於亞洲各地,而此地景也正以一種前所未有的哲學觀點,反向的改寫,近代人類經濟斷代史,涉及政治地理上的連結與想像,讓經過人類再造後的山頭痕跡,重新詮釋一種存在於現實社會,新型態的「山水」。

☉ 開幕座談 —— 山水

本次展覽藝術家楊哲一長期拍攝台資水泥團隊開採石灰岩礦的痕跡,當代藝術評論家楊硯奇研究專長及興趣為當代藝術與社會之互動論、視覺文化研究、影像哲學、技術哲學、美學。本次開幕座談邀請兩位共同與談,從視覺藝術的角度切入,討論台灣的石灰石礦場歷史、花蓮和平產業園區的成立、宜蘭與花蓮礦場的歷史脈絡及復育與轉型。

☉ 展覽藝術家 楊哲一 Yang Che-Yi

國立台北科技大學土木工程系、成功大學資源工程所畢。曾任中研院地科所、全球環境變遷研中心研究助理與地質工程師。從小立志成為羽球選手,後因環境因素轉而從事科學研究,2006年印度旅行回國後,意外生了場大病而驗退,因此重新思考人生的意義,並再次轉向,決定投入當代攝影藝術創作。期待用影像書寫一生,表現自身的理念與思想、尋找自己的土地根源、關懷環境並參與公共。德國貝塔寧藝術中心駐村回國後,開始結合當代藝術跨界羽球品牌,創立 #TRUEiin初應 品牌,企圖用「攝影」改變世界,讓全世界看到自己、台灣與被遺忘的地方。

作品獲得日本清里美術館、國立美術館、高雄美術館永久典藏,並獲國內、外策展人暨收藏家收藏,多次於國內外舉辦個展、聯展,入選雙年展與博覽會,受到國內外攝影藝術期刊與評論大量報導。曾獲得TOP20中國當代攝影新銳獎、桃源創作獎首獎、浙江麗水國際攝影節最佳攝影師獎、入選台北獎、高雄獎、青舵獎等,國內外展覽暨演講邀約不斷。現為當代攝影創作者、台灣兒童攝影藝術學會理事長、TRUEiin初應羽球 品牌創辦人。

類型: 人文藝術展覽

日期 : 2025-07-19 至 2025-09-22 (兩至三個月)

地點: 台灣花蓮縣 好地下藝術空間

地址: 花蓮縣花蓮市節約街37號B1

主辦單位: 好地下藝術空間