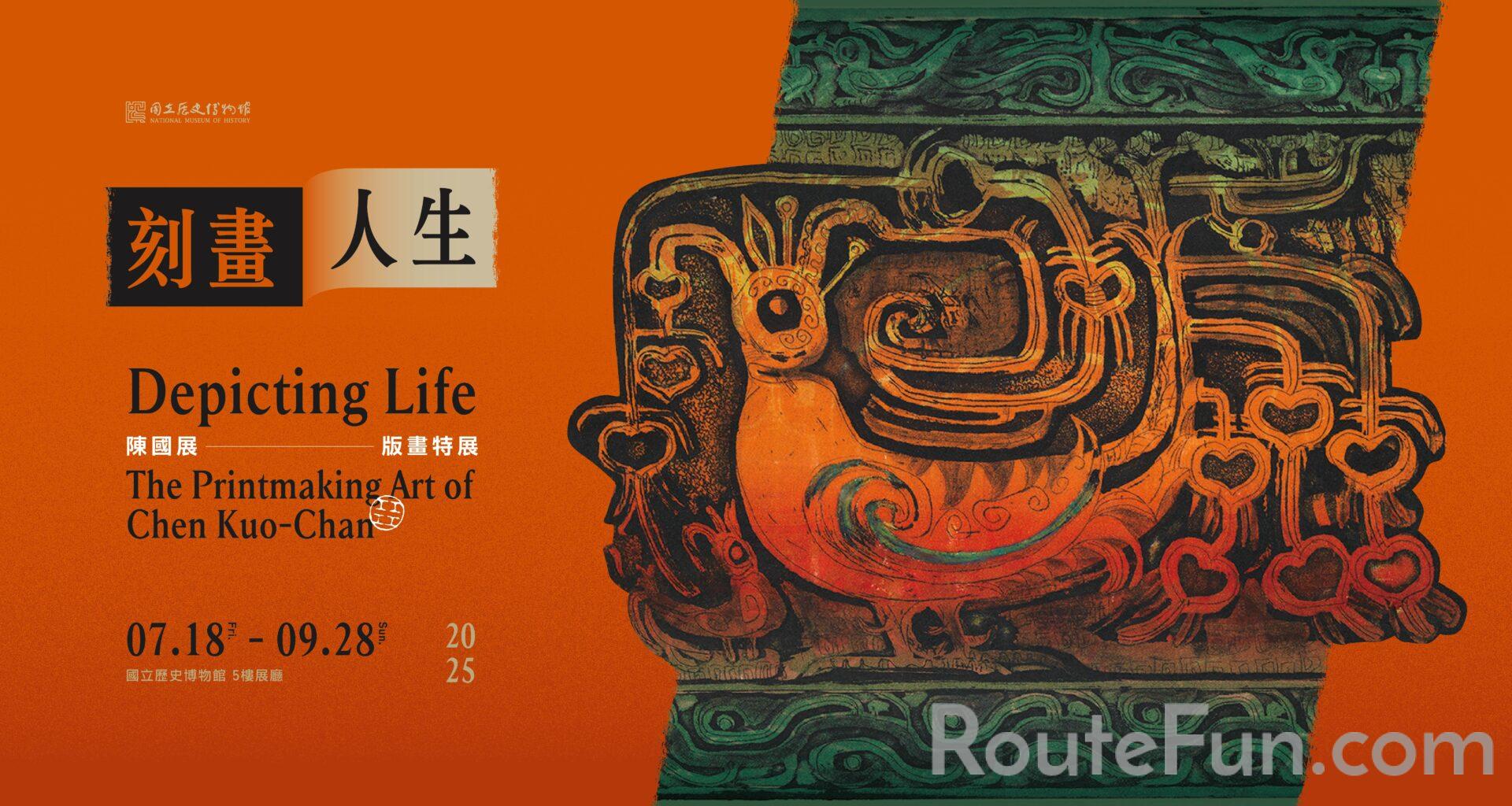

刻畫人生陳國展版畫特展

本展以「大家的歷史・歷史的大家」為策展主軸,精選國立歷史博物館典藏40件作品,呈現陳國展於臺灣戰後版畫發展中的關鍵角色,以及他在藝術教育、技法實驗與社會參與的深遠貢獻。展覽並嘗試導入淨零減碳思維,從設計、材料到教育推廣,實踐永續理念,邀請觀眾思考藝術與環境的多重關係。

陳國展(1937–2024)出生於屏東縣竹田鄉西勢村,自幼深受廟宇文化與民間信仰薰陶,慈鳳宮的建築與庶民生活成為其創作靈感的重要來源。求學期間,師承多位藝術名家,並與台灣版畫先驅交流切磋,奠定其獨特風格。他以銅蝕刻凹版技法聞名,融合美柔汀、松香細點等技法,呈現戲劇性光影與細膩紋理,於1980至1982年間連續三年榮獲省展最高榮譽,成為省展永久免審查藝術家。透過陳國展豐富而深刻的版畫創作,我們得以重新凝視臺灣版畫藝術的精神脈絡,回望這位深耕土地、細膩刻畫人生的藝術家所留下的文化足跡。

文化部長李遠於開幕典禮上,細數小時候經常來家裡的藝術家陳庭詩瞭解他所描繪的藝術世界,印象中陳國展在陳庭詩的心中是一個「很特別的人」,從屏東鄉下貧窮環境長大的陳國展,作品裡卻總展現以幽默面對生活的悲苦;他也擁有難以想像的意志力,所以才能追到出生於大家族的師母;而他更在有機會表達對社會的愛時,全心全意把作品全數捐出,甚至讓一所原本將要被併校的小學成為十大經典特色國小。而陳國展的作品也從最早的華夏文化逐漸開始關懷自己出生的土地,直到直視臺灣社會的變動,「看見他的作品,好像就能想像一個藝術家歷經變動的社會,我很幸運在這時候與他相遇」。

國立歷史博物館館長洪世佑說,史博館自1980年代起陸續典藏陳國展版畫,累積已達100件,此展精選其中40件作品,無論是結合青銅紋飾與圖騰的抽象語言、寺廟與民俗圖像,或反映社會現實、國家大事與異地所見的創作,完整勾勒陳國展一生版畫的創作歷程,與他對臺灣這片土地的感謝與深情的關懷。

陳國展遺孀李玉鳳說,陳國展生前已決定將220件作品全數捐給藝文機構,他退休後帶著隨身的版畫壓印機,走遍高屏地區的偏鄉學校,希望給孩子們多元學習與拓寬視野的機會,雖然很辛苦卻帶給他極大安慰。高雄內門的金竹國小曾因人數過少面臨併校,他親自進校推廣版畫,也邀請家長與鄉親一起跟著孩子學習,亮麗的結果使版畫成為小校經典特色而渡過滅校危機,看見孩子們建立信心、認同且熱愛自己成長的地方,擁有快樂幸福的童年回憶,是陳國展內心最滿足的成就。

策展人黃冬富說,陳國展引人注目的是1980至1982年間連續3年獲得臺灣省美展最高榮譽,並獲「省展永久免審查藝術家」殊榮,為臺灣版畫發展立下重要里程碑。在早期藝文資訊城鄉差距的時代,陳國展是難得跨越高屏溪、濁水溪到臺北發展的前輩版畫家,他聚焦投入銅版畫,博得「獨步銅版」美譽。他也致力教育英才,指導年輕學子獲得國際版畫雙年展的肯定。

陳國展以銅蝕刻凹版技法聞名,並靈活運用美柔汀、松香細點等技法,創造出兼具戲劇張力與細膩紋理的藝術語境。此展以他的「成長習畫之路」為序,規劃4項展區,「夔線流轉」展區可見其1970年代的作品,結合書法筆意、青銅紋飾與原民圖騰的抽象表現,有其深厚的東方美學底蘊與現代構成;「鄉土映象」展區的作品多採用蝕刻凹凸版及松香細點絹印技法,以主觀寫實與幽默的手法融合擬人化的處理,其中捕捉童年記憶的竹管仔厝系列,光影氛圍別具匠心,反映對臺灣民間文化的深厚感情。

「社會洞察」展區則呈現陳國展運用細膩的筆觸呈現社會的現實與人生百態,如作品〈操縱〉裡兩隻伸出布幕的手,每個手指的尖端都有著絲線向上連接到畫面上端的兩個圓環,透露現代社會中人們的掙扎與內心世界;「域外風情」展區,陳國展以蒙太奇的空間或縮地法呈現海外遊歷的所見所感,如作品〈一個巴黎的故事〉展現其跨文化視野與詩意凝視,創造一種具有想像力的視覺語言。

此次特展導入淨零減碳思維,從設計、材料到教育推廣,實踐永續理念,邀請觀眾思考藝術與環境的多重關係。展覽期間規劃「有版有眼・快藝生活」工作坊,觀眾除了欣賞典藏精華,也能跟隨大師的創作腳步,體驗以回收素材進行版畫藝術創作的樂趣與自由。

類型: 人文藝術展覽

日期 : 2025-07-18 至 2025-09-28 (兩至三個月)

地點: 台灣臺北市 國立歷史博物館5樓

地址: 臺北市中正區南海路49號

主辦單位: 國立歷史博物館

聯絡資訊:

國立歷史博物館展覽組 洪小姐 02-2361-0270分機 305