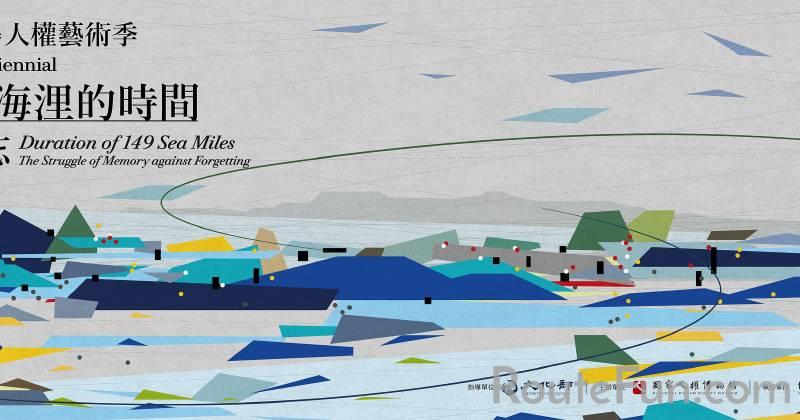

2025綠島人權藝術季一四九海浬的時間對抗遺忘

1951年5月17日,第一批政治犯從基隆港出發,歷經149海浬的旅程抵達了綠島。之後陸續有政治犯自基隆、高雄及花蓮等地運抵,這些政治受難者於白色恐怖時期被迫於綠島長期監禁,並被迫進行「思想改造教育」及強迫勞動。

綠島,一座距離台灣本島17.82海浬的熱帶孤島,坐落於本島的目視距離之內。這段並不太遙遠的距離反應在前往綠島的交通時間之上:往返台灣本島及綠島的交通航程,船班單程50分鐘,飛機則僅需15分鐘。然而綠島卻像是可見的時間結界一般,在其島境之內,形成了與外在世界截然不同的時間及空間。

白色恐怖時期的台灣對照於綠島,也可說是一座孤懸於世界之外的亞熱帶島嶼。不論是1960年代於西方風起雲湧的學運、反越戰運動還是嬉皮文化運動,皆被這座禁錮的時間結界隔絕於外。白色恐怖時期的台灣人正如同被囚禁於綠島的政治受難者一般,在更廣泛的意義上亦被囚禁於台灣島的戒嚴社會之中。以軍事化「管訓」作為概念所發展而出的時間剝奪技術,透過娛樂、文化審查及校園管訓等手段滲入社會中的每個角落。

綠島被做為監禁政治受難者的最高標準,它是一種除了死亡之外,對於時間最為徹底的剝奪場域。島嶼的地理性格將受難者與外在的時間隔絕開來:僅僅是17.82海浬的距離,便足以隔絕掉思想的傳遞、隔絕掉與家人共享的生活、隔絕掉原本可能的事業抱負及青春歲月。自由的時光本應如同空氣和水一般,是人類的基本權利之一,然而白色恐怖時期的台灣卻將時間轉化成一種無法復返的缺稀資源。當權者亦明白掌控時間便能擁有權力的道理,將時間轉換為遂行其政治目的的荒謬刑罰。

在嚴肅的歷史及受難者的面前,藝術或許得以撫平傷口、揭露真相及直面歷史。更重要的是,作為對抗時間剝奪的少數劍柄之一,藝術可以創造出國際溝通的對話空間,讓島嶼的故事不再僅是孤懸於汪洋之中的邊緣敘事。故事之所以需要被述說,正是因為時間的殘酷讓事物容易被眾人所遺忘。述說故事並與國際友人分享故事,不僅是一種對抗加害者的方法之一,也是一種對抗剝奪及荒謬歷史的過程。透過述說故事並對抗遺忘,故事才得以被傳承,並成為一種穿越海洋、穿越時間的存在。

類型: 人文藝術展覽

日期 : 2025-05-17 至 2025-09-21 (三個月至半年)

地點: 台灣綠島 國家人權博物館 白色恐怖綠島紀念園區

地址: 國家人權博物館 白色恐怖綠島紀念園區

主辦單位: 水谷藝術