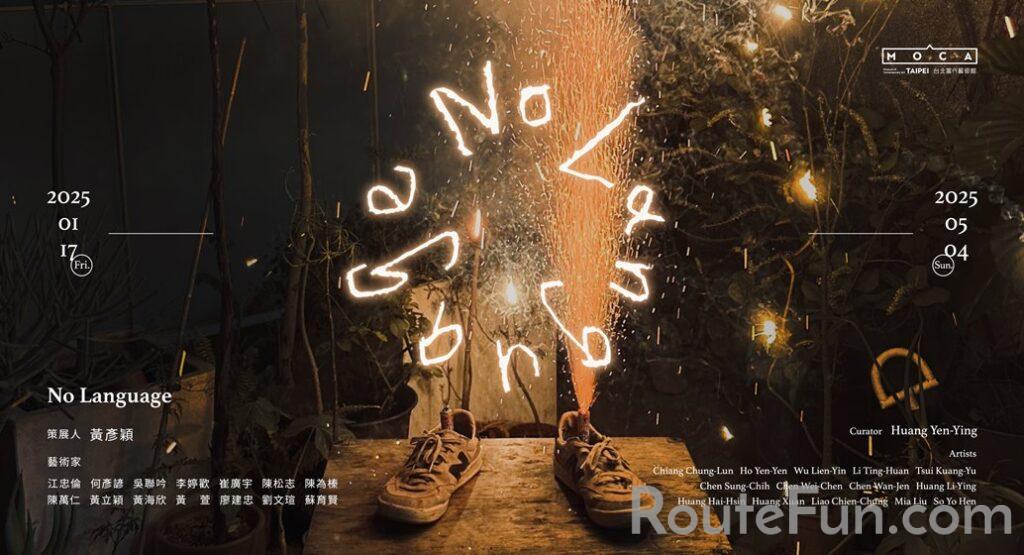

No Language台北當代藝術館

台北當代藝術館將於2025年1月17日至5月4日推出《No Language》展覽,由黃彥穎擔任策展人,邀集14組臺灣中生代與新生代創作者。展覽引領觀者回歸感官的直覺本能,試圖解構我們對日常經驗和世界的慣性理解。同時,展覽也鼓勵我們重新審視那些在日常生活中被忽略的細微之處,透過純粹的感知與直觀經驗,開啟對世界全新的體驗方式。在這裡,藝術超越了語言的束縛,成為理解與表達的另一種可能性,讓人們在無聲的對話中感受生命的深度與豐富性。

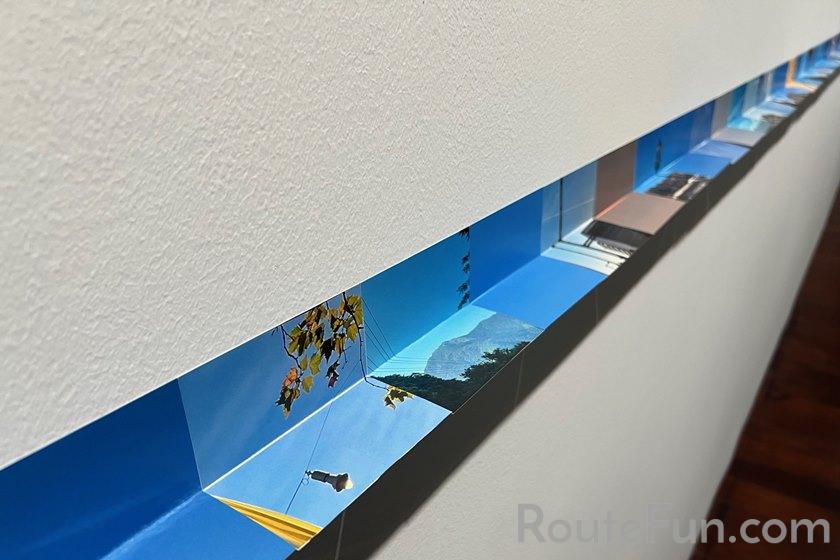

入口處展出陳松志《奢侈的墮落》,使用腳來製作作品,帶有身體感官及遊戲性的操作。藝術家黃萱帶來五件作品,位於走廊處的《經過》則透過自己收集了大量飛機雲的影像,印製成10X10大小的影像,經過排列成為不同時空的日常經驗串聯。展間裡面的《隨著風》以樹枝和風扇表現風的動態及《一小部分的霧島》將撿拾的石頭嵌入二手鞋底,延續記憶的旅程。《Flat #3》在路上拍攝到的圓孔蓋,因變形而讓這件圓孔蓋像是湖水一般。

藝術家劉文瑄Mia的創作包括《媽媽咪呀》《生鏽的小女孩》《荒蕪與新生》皆為自畫像的概念。

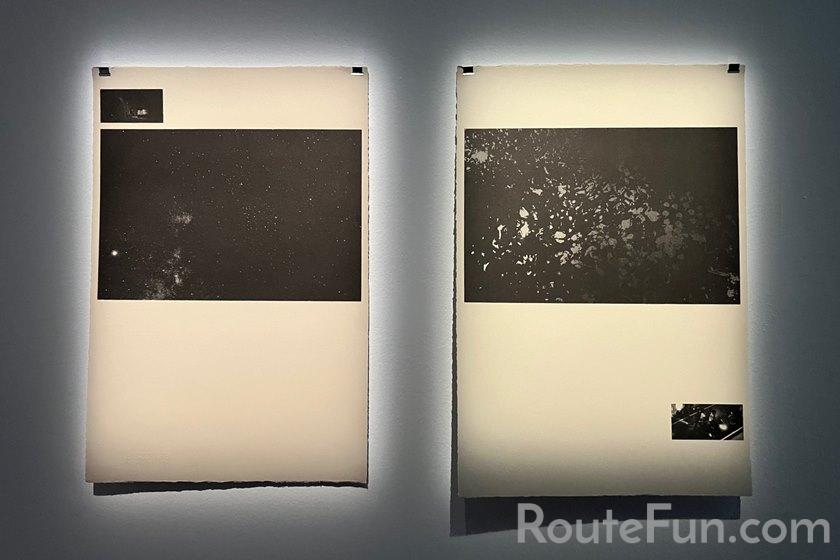

何彥諺會先出現兩張版畫作品,這兩件是318學運時,拍攝到警民衝突的現場,主要想傳達在群眾中,感覺孤獨或分神一些微妙的心情時刻。《席地而坐》源自藝術家在學運期間久坐於柏油路面,促使其重新觀察日常中未曾留意的地面質感,將腳底接觸的路面、木地板及球場地面材質轉化為壁面,藉由拉門的方式,觀眾可以隨時與更換窗外背景的改變,邀請觀眾以觸覺或其他感官,探索身體如何感知情感與記憶的痕跡。

江忠倫《很久很久以前》,就像是訴說故事的開頭,藝術家表示自己這個世代很重視影像,裡面的許多裝置都是用來描述某種情境。從中間是大面積的天空布景,到被位於頂端吸頂式風扇吸住,牆面風扇及掃地機器人等。這些作品探索記憶、風景與物品之間的微妙關聯,以抽象的畫面和符號結構,帶領觀眾進入藝術家記憶中的電影場景,也訴說了許多在空間裡看不見的張力。

吳聯吟《健身房》將健身器材視為現代身體的雕塑,以器材訓練局部肌肉的功能性加以延伸,重新佈署精神化的身體造型。

陳為榛《夾板實驗場:熱幾何》讓我們熟悉的事情,變成另外一個觀點,作品使用塑膠浪板、磁磚、木板等裝潢材料,建立裝潢工程中「內部」與「未完成」的視野,在冷峻形式的線條基礎上,將有機的路徑介入幾何造型的秩序。

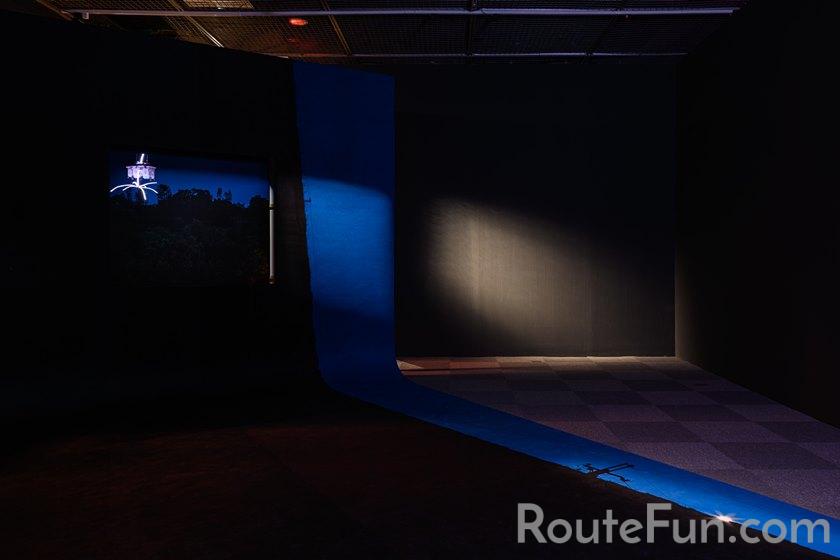

李婷歡《As the Light Went Through It》黑暗中,一直有重複放射的煙火。這件作品主要處理一種觀看的經驗,這件作品希望大家都能想像一種視覺經驗,在天沒亮或未黑,雖然視覺無法捕捉,但仍能察覺物件存在,所以那已經不是使用視覺觀看取而代的是感覺。將燈光、物件與不同質地的影像進行錯置,透過光影與記憶的交疊,挖掘平凡景象中的感性張力。

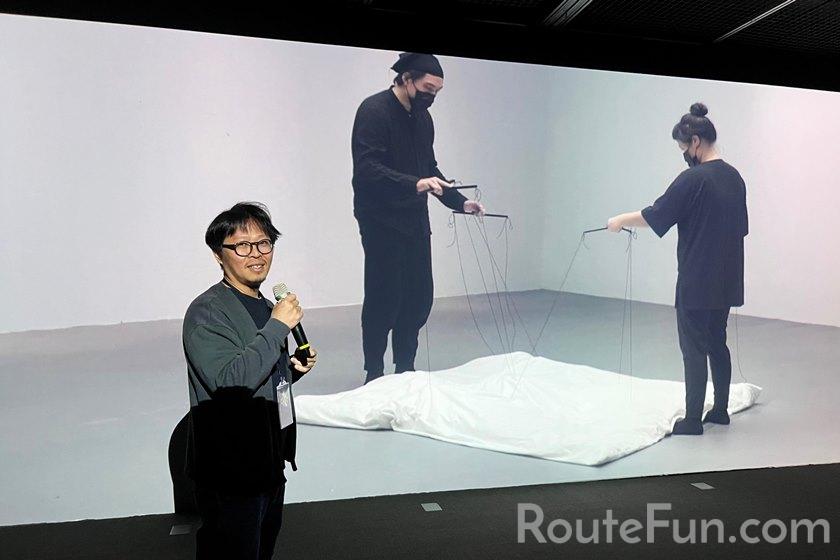

蘇育賢說《晚安,待會見。》影像作品是來自一個失眠的經驗。自己像是個表演失眠的表演藝術家,作品是找了兩位操偶師去排練,操一條棉被,影像是操作失眠這件事情。

藝術家黃海欣展出兩個系列的作品。《動物園》系列以繪畫記錄動物園沒看到動物或動物正在睡覺的景象。

陳萬仁《這不是一個幌子》擷取城市街道招牌使人眼花撩亂、五顏六色看板,行人、腳踏車騎士在招牌間移動穿梭,反映生活在資訊洪流中的我們,佔據了我們的注意力,已無視那些大量資訊。

藝術家廖建忠《運転生活終點站3.0 K-us》用廢棄的冰箱、洗衣機、除濕機、電鍋、熱水瓶等多種家電改造為遙控車,這項展覽是可以跟觀眾互動,這些廢棄的電器被賦予了生命,但卻早已喪失了原本的功能性,但每一種電器都有種不同表情,像有些是較為溫和,有些卻帶有些侵略性,創作目的是一種指向未來的期許。

崔廣宇的作品《系統生活捷徑─表皮生活圈:城市精神》以一系列帶有荒誕性的測試行動,對都市空間中潛藏的無形規範展開挑釁式探討。

黃立穎的作品《轉折》以石墨與色鉛筆為主要媒材,於樓梯間空間中創作,巧妙地將繪畫融入建築結構之中。

類型: 人文藝術展覽

日期 : 2025-01-17 至 2025-05-04 (三個月至半年)

地點: 台灣臺北市 台北當代藝術館

地址: 台北市大同區長安西路39號

主辦單位: 台北當代藝術館